Наталия Таран, професорка кафедри біології рослин

28.04.2024

Шановна пані Ольга, щиро дякую за те що долучили мене до цього цікавого семінару. Всі доповіді і доповідачі були на найвищому професійному рівні. Сама організація семінару, технічне забезпечення, сучасні інформаційні технології, клубна карта - все на вістрії актуальних європейських стандартів.

Особливо хотілось би відмітити дружню, приємну атмосферу семінару . яку створюєте ви, пані Ольга, своєю чарівною українською доброзичливістю, душевністю в спілкуванні і прагненні подарувати всім нове, оригінальне, корисне.

ДЯКУЮ ПАНІ ОЛЬГА ЗА ВАЖЛИВУ ПРОСВІТНИЦЬКУ МІСІЮ ВАШОГО ЖУРНАЛУ «ЛАНДШАФТ І АРХІТЕКТУРА», ОРГАНІЗОВАНИХ ВАМИ СЕМІНАРІВ З ТОПОВИХ ПИТАНЬ В СФЕРІ ЛАНДШАФТНОЇ ІНДУСТРІЇ, ДОБРА І ПРОЦВІТАННЯ ВАШІЙ БЛАГОРОДНІЙ СПРАВІ .

Буду намагатися брати участь в усіх ваших заходах.

З повагою, професорка кафедри біології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наталія ТАРАН

Тетяна Гаврилова, ландшафтний дизайнер

3.09.2023

Дякую організатору поїздки Ользі Камоликовій та Сергію Івановичу Дорошенку, який створив цей сад, за чудовий час в незвичайному місці на Черкащині, с.Роги. Плющі, кактуси, декоративні злаки, смачні яблука на деревах, неймовірна кількість видів і сортів рослин!! Шкода, що цього року в саду проблеми з водою, але рослини достойно витримують літо без поливу, що дійсно вражає! Рослини в саду не обробляються хімією, і, завдяки біорізноманіттю, не хворіють і прекрасно виглядають. Можливо, якби влітку був полив, рослині більше виросли на родючому чорноземі. Цікава поїздка, рекомендую відвідати! І дякую колегам за приємну компанію!

Світлана

Garden

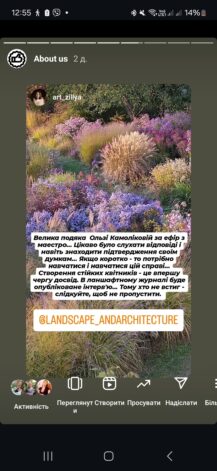

"Квітники нової хвилі, «природні сади», «сталі сади» , «естетика завмирання»

- здогадалися про кого всі ці слова?

Кожен хто цікавиться сучасними садами і природними квітниками здогадається, що мова піде про Піта Удольфа

сьогодні журнал @landscape_andarchitecture("Ландшафт і архітектура" зробили неймовірний подарунок садівникам і ландшафтним дизайнерам України, онлайн інтервʼю з Пітом Удольфом.

Годину слухала не дихаючи, занотовувала і уявляла, що сама говорю з ним :-)".

Олена Бальжик

Ландшафтний архітектор

Ольга Камоликова дякую, Оля, за цей неймовірний подарунок для всіх нас (безкоштовний прямий етер з Piet Oudolf для журналу "Ландшафт і архітектура")! Я чекала інформаційну розповідь про сади, а вийшло душевно, глибоко , чуттєво до сліз. Для мене принаймні. Тепер чекатиму статтю, щоб всі фрази детальніше розібрати.

Світлана Кучер, ландшафтга дизайнерка

14.08.2023

Ольга Камоликова і L&A. Ландшафт і Архітектура роблять надзвичайно важливу справу. На таких, організованих ними, івентах ми можемо підтримувати один одного, ділитися досвідом, дізнаватись про щось нове, знайомитися з цікавими людьми, однодумцями. Ми розуміємо, що краса живе і лікує в цей страшний час. Я дуже дякую організаторам і гостям нашого саду за візит. Також дякую Oxana Pereboychuk за дуже цікаву, професійну віртуальну мандрівку у світ квітів.

Вікторія Закутіна, ландшафтний дизайнерка

8.08.2023

Дякую команді L&A за організацію та проведення чудового занурення в садовий Париж.

Не хотілось їхати, ще стільки цікавого!

Олена Фатеєва, архітекторка

8.05.2023

Гарна конференція, Ольга Камоликова. Дякую всій команді. Була рада приєднатися, розповісти про багаторічну боротьбу гашої місцевої громади з мером та злобудовниками за збереження нашого берега Дніпра. Презентувала чудовий проект Ольга Клейтман для створення парку ДИКИЙ ЛІВИЙ.

Світлана Кучер, ландшафтга дизайнерка

8.05.2023

Минулої суботи у м. Біла Церква відбулася конференція, присвячена питанням ландшафтного дизайну та архітектури.

Прогулянка містом, його центральними алеями, парками, «зеленими коридорами» була надзвичайно цікавою і пізнавальною. Завдяки команді справжніх професіоналів, місто інтенсивно розвивається.

Важливо відмітити, що за допомогою архітектурних і ландшафтних рішень, воно обʼєднується однією ідеєю. Вона ще не реалізована до кінця, але вже розкриває великий потенціал для перетворення м. Біла Церква в туристичну мекку.

Велика подяка організаторам, особливо, Ольга Камоликова, за шквал актуальної інформації, цікаве спілкування, чудовий настрій!

Надія Скопич

5.05.2023

Ольга Камоликова великий редактор та видавець, неймовірно творча та душевна людина! В цей непростий час ти твориш шедеври, дякую за інформацію її має бачити весь всіт

Ольга Шевченко, ландшафтна дизайнерка

19.03.2023

18 березня у м. Біла Церква, на території дендропарку "Олександрія" у незвичайному саду "Мур", пройшов захід для людей, що хотіли удосконалити свої знання про рослини, про обрізку, про захист їх від шкідників та хвороб, про інструменти якими зручно працювати. Отже, дуже вдячна організаторам Ольга Камоликова, доповідачам Николай Ильенко , Игорь Рубан, Оксана Медик(компанія Amtool BAHCO) та всім, хто був причетний до цього заходу за щиру зацікавленість, любов до своєї справи й не зважаючи, що день видався прохолодний, за теплу та дружную атмосферу!

Оксана Кушта

18.03.2023

Сад "Мур"! Цікава історія створення саду та цікава інформація по обрізці , формуванні та догляді за садом! Дякую організаторам заходу Ольга Камоликова та Valerii Kotelnikov

Жанна Ржавська

18.12.2022

Empathic green conference. «Ландшафтна спільнота України та повоєнна відбудова». Отримали масу задоволення від спілкування , від цікавих презентацій доповідачів та різноманітних смаколиків на фуршеті. Подяка організаторам цього заходу - Ользі Камоліковій, Валерію Котельникову та спонсорам «Золотий Мандарин Квадра», SAD. UA.

Тетяна Бойко

17.12.2022

Сьогодні відбулась неординарна подія серед ландшафтних дизайнерів та архітекторів Еmpathyс green conference: «Ландшафтна спільнота України та повоєнна відбудова». Захід вдався попри повітряну тривогу та відключення світла:). Подяка організаторам Ольга Камоликова з партнерами! Окрема вдячність спікерам за своєчасно підняті теми поствоєнної відбудови України, динаміку та самобутність. За подаровані емоції та знання, нові знайомства та зустріч з херсонськими друзями! До нових зустрічей!

Ігор Бабайлов

ландшафтний дизайнер, власник садового центру

Благодаря Вам и Вашему журналу происходит единение душ людей, стремящихся познать истину природы, и вытекающей из нее человечности! Многая лета Вам, вдохновения и нескончаемой энергии для дальнейшей работы!

Елена Степанова- Маркитантова

член Асоціації ландшафтних архітекторів Грузії

Оля, спасибо за ваш труд. Вы вдохновляете! объединяете! просвещаете! всех, кто не равнодушен к красоте рукотворных ландшафтов, экологии и природе.

Ірина Скворцова

архітектор

Последняя моя поездка в Европу 2019). В составе группы ландшафтных архитекторов и дизайнеров Украины. Тур состоялся, благодаря Ольге Камоликовой и журналу Ландшафт и Архитектура.

Галина Грищенко

Оля, Вы настоящий профессионал в деле открытий интересных проектов, незабываемых уголков мира и Украины, знакомства с удивительными людьми!

Олена Міняйло

ландшафтний дизайнер

Кто еще не слышал мои истории о Сингапуре? :) Читайте в L&A. Ландшафт и Архитектура.) И конечно, как всегда, наслаждайтесь опубликованными проектами и интересными ландшафтными новостями в моем любимом журнале)

Людмила Кузьміна

ландшафтний дизайнер, Днепр

Много было мною слышано о Саржином яру и его озеленении. Для понимания и своего мнения, нужно было поехать посмотреть. Как раз Оля Ольга Камоликова и организовала такую поездку, да и ещё супер общение с Ольгой Клейтман.

Андрій Войтко

власник розплідника "Сонцецвіт"

27 июня к нам в "СОЛНЦЕЦВЕТ" приехали гости - больше 40 специалистов ландшафтного дела вместе с L&A. Ландшафт и архитектура прямо из Букского ландшафтного парка - посмотреть растения, послушать про злаки, просто поговорить о погоде.

Ніна Донченко

ландшафтний дизайнер, Київ

Полезная и очень приятная была поездка во Львов. Благодарность всем участникам, организаторам, спонсорам и лично Ольге Камоликовой.

Олена Живиця

ландшафтний дизайнер

Поездка удалась! Всё было супер! Отличная погода, много полезной информации, море положительных эмоций и замечательный коллектив!!! Спасибо всем!

Юлія Жданова

флорист

Професійне, найкраще видання! Також чудові люди та організатори унікальних поїздок по Україні, - дуже насичених та інформативних! В захваті від кожної подорожі!

Майя Давидова

ландшафтний дизайнер

Путешествия с Ольгой Камоликовой - это не просто экскурсии! Это очень модные нынче "ландшафтные туры" единомышленников, которые разделяют вашу страсть по красивым ландшафтам и всем-всем, что с ними связано! Одна из таких моих поездок с Ольгой - это Рига.

Anna Mashkova

Любоff, шампанское и зелень.

Житомир, питомник декоративных растений "Корнелис", Дениши, плотина, 600-летние дубы, Трехгорский монастырь, Коростышев. Мы все успели. Спасибо Оле Камоликовой и Валере Котельникову за прекрасные впечатления, за интересные рассказы, за ощущение праздника и.... за шампанское! С вами мы открываем новые горизонты!

Tetyana Sergienko

15.09.2024

Олю, дякуємо вам за розкіш спілкування з людьми, які брати-сестри на планеті "сад"! Дякуємо за безцінний подарунок- емоції і щирі слова всіх учасниць на адресу наших зусиль створити наш сад! Дякуємо вам, що збираєте навколо себе таких цікавих людей, вмієте все вправно і ловко організувати!